Die Landwirtschaft stellt einen der am meisten vom Klimawandel betroffenen Sektoren dar (FINGER 2022). Auftretende Wetterextreme werden die Zukunft der Landwirtschaft sehr stark prägen und verändern schon jetzt die Anbaubedingungen. So nimmt mit zunehmender Erwärmung auch die Gefahr von (früh-)sommerlichen Niederwassersituationen und Bodenfeuchtedürren zu, wodurch das Risiko von Ertragsausfällen steigt (THOBER ET AL 2018). Gerade in Jahren mit erhöhtem Trockenstress schwanken die Erträge und damit die Risiken für die Landwirte extrem (WEBER ET AL 2020). Dies trifft auch für den Zuckerrübenanbau zu (Interne Daten, 2018ff).

Das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung hat die langjährige Entwicklung der Bodenfeuchten seit dem Jahr 1952 ausgewertet und zeigt deutlich auf, dass insbesondere in den letzten fünf Jahren viele Regionen in Deutschland durch erhebliche Wasserdefizite geprägt sind (UFZ 2023). Aus den Forschungsergebnissen resultiert, dass eine zunehmende Konkurrenzsituation um das knappe Gut Wasser entsteht (ANTER ET AL 2009).

Eine ausreichende Wasserversorgung der landwirtschaftlichen Kulturen stellt jedoch die Grundvoraussetzung für hohe Erträge und dem Verbraucherwunsch entsprechende Qualitäten dar. Insbesondere auf Sandböden ist das Wasserspeichervermögen jedoch sehr gering, sodass nur durch zusätzliche Versorgung mit Beregnung qualitativ hochwertige Produktionsmengen erreicht werden (Fachverband Feldberegnung). Landkreise wie Diepholz oder Lüchow-Dannenberg schränken die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen aus diesem Grunde stark ein, um die Grundwasserbestände und Trinkwasserressourcen zu schonen (DIEPHOLZ 2023, LÜCHOW-DANNENBEG 2023). Daraus resultiert, dass regional angepasste Anbaumaßnahmen im Zuge des Klimawandels für die Landwirtschaft zwingend erforderlich werden, um die Risiken für Produzenten, als auch Verbraucher zu minimieren (ANTER ET AL 2009).

Im Hinblick auf möglichen Maßnahmen muss grundsätzlich unterschieden werden zwischen Regionen mit und ohne Beregnung. In Regionen mit Beregnungsmöglichkeit entsteht durch das Niederschlagsdefizit ein zunehmender Beregnungsbedarf. Dies gilt insbesondere für Sandböden mit geringerer Wasserspeicherkapazität. Der erhöhte Beregnungswasserbedarf steht jedoch in direkter Konkurrenz zur Nutzung als Trinkwasser.

Darüber hinaus waren in den letzten Jahren auch Regionen von erheblicher Trockenheit betroffen, die keine Beregnungsmöglichkeit aufweisen. Obwohl viele dieser Böden grundsätzlich mit einer hohen Wasserhaltekapazität ausgestattet sind, litten die Zuckerrüben unter der Trockenheit und massive Ertragseinbußen, insbesondere im Einzugsgebiet der Zuckerfabrik Klein Wanzleben waren die Folge. Über das Einzugsgebiet hinaus war dies in Teilen Nordostdeutschlands, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen der Fall. KAISER ET AL (2010) beschreiben ein „Wasserdefizit-Syndrom“ in diesen Regionen für etwa 70.000 km2, also einem Fünftel der Gesamtfläche Deutschlands.

In Jahren mit Niederschlagsdefizit und trockenen Bodenverhältnissen wird die Anbauwürdigkeit der Zuckerrübe mehr und mehr in Frage gestellt. Dies bedeutet für die gesamte Branche ein enormes Produktionsrisiko. Den Verarbeitern/ Zuckerherstellern droht damit der Verlust der essenziellen Rohstoffversorgung. Die gesamte Logistikkette, die im Zuckerrübenanbau genauestens auf eine Just-in-Time Lieferung abgestimmt ist, kann vorhandene Frachtkapazitäten nicht auslasten und wird mittelfristig auf andere Güter ausweichen. Nicht zuletzt die landwirtschaftlichen Betriebe verlieren zum einen eine wirtschaftlich wichtige Einkommensquelle und zum anderen ein pflanzenbaulich attraktives Fruchtfolgeglied. Einige Betriebe, die auf Sandstandorten nicht ausreichend Beregnungskapazität zur Verfügung haben, haben bereits aufgrund von stagnierenden Erträgen und mangelnder Wirtschaftlichkeit den Zuckerrübenanbau eingeschränkt oder sogar aufgegeben.

Eine weitere Herausforderung bei rückläufigen Erträgen in Wasserdefizitregionen stellt die sinkende Faktoreffizienz dar. So werden alle eingesetzten Produktionsfaktoren vom Saatgut über Düngemittel bis hin zum Maschineneinsatz ineffizienter, so dass der Faktoraufwand pro produzierter Einheit steigt. Aus klimatischer, aber auch wirtschaftlicher Sicht ist die Ertragsabsicherung und wenn möglich Steigerung deshalb von entscheidender Bedeutung, auch mit Blick auf die Ressourceneffizienz (Wassernutzungseffizienz, Treibhausgasemissionen pro produzierter Einheit, …). Diese ist zwingend geboten, um den Klimawandel nicht weiter zu beschleunigen und Treibhausgasemissionen zu vermeiden.

Dieser gesamtheitliche Ansatz kann nur interdisziplinär erreicht werden. Im Rahmen dieses Projektes soll erstmals der Einsatz eines ligninbasierten Hydrogels im Zuckerrübenanbau erfolgen, dass in anderen Anbausystemen bereits nachgewiesen hat, erfolgreich die Wasserspeicherkapazität im Boden zu erhöhen und damit Pflanzen in Dürreperioden länger mit Wasser zu versorgen (SICOP FINAL REPORT SI23BT001GR01). Die Besonderheit des hier einzusetzenden Hydrogels ist, dass es im Gegensatz zu anderen marktverfügbaren Produkten auf rein organischer Basis produziert wurde, und im Abbauprozess im Boden vollständig zu Humus umgesetzt wird.

Produziert wird das Agrobiogel aus Lignin, einem Nebenstoff der Zellstoffindustrie. Durch einen patentierten dreistufigen Prozess wird durch Filtrierung, einer enzymatischen Reaktion und einer nachfolgenden Trocknung das Agrobiogel hergestellt. (WO2020152314A1 – Method for producing a lignosulfonate polymer). Durch den Trocknungsprozess entsteht ein Granulat mit einer Korngröße von 0,5-2,0 mm. 1 Gramm des Granulats kann etwa 10-15 Gramm Wasser speichern.

Das biologische Hydrogel wurde von der österreichischen Firma AgroBiogel GmbH, unter der Leitung von Dr. Gibson S. Nyanhongo (Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer) in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur entwickelt. Die Firma AgroBiogel wurde im Januar 2021 als Spin-Off der Universität gegründet und produziert seitdem am Standort Tulln, in Österreich. Die Firma hat zur Zeit 10 Mitarbeiter und wird derzeit über österreichische (AWS) und europäische Förderprogramme (EIC) finanziert.

Das Hydrogel wird seit 2023 bereits in der DACH-Region in folgenden Segmenten vermarktet:

- Substratproduktion

- Forst (Deutsche Bodenhilfsstoff GmbH)

https://www.deutsche-bodenhilfsstoffe.de/

- Öffentliches Grün/Stadtbäume

- Haus & Garten

Zukünftig soll das Hydrogel auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Dazu wurden in 2023 mit Versuchsanstellern in der DACH-Region, sowie in Spanien, großflächige Versuche in folgenden Kulturen angelegt:

- Neupflanzungen in Spezialkulturen (Obst- und Weinbau) in Trockengebieten

- Gemüseproduktion unter Glas

Erste Ergebnisse zeigen, vor allem auf durchlässigen, sandigen Böden, einen positiven Effekt durch das Hydrogel. (siehe pdf: Agrobiogel_Produktvorstellung_Versuchsergebnisse 2023_ARGE NORD). Das Hydrogel ist nach dem österreichischen Düngemittelgesetz § 9 DMG 2021 einzelgenehmigt als Bodenhilfsstoff und über eine EU-Konformitätserklärung innerhalb der Europäischen Union vermarktbar. Darüber hinaus hat das Produkt eine Biozertifizierung in Deutschland und Österreich:

https://www.betriebsmittelbewertung.at/bio-betriebsmittel/suche/

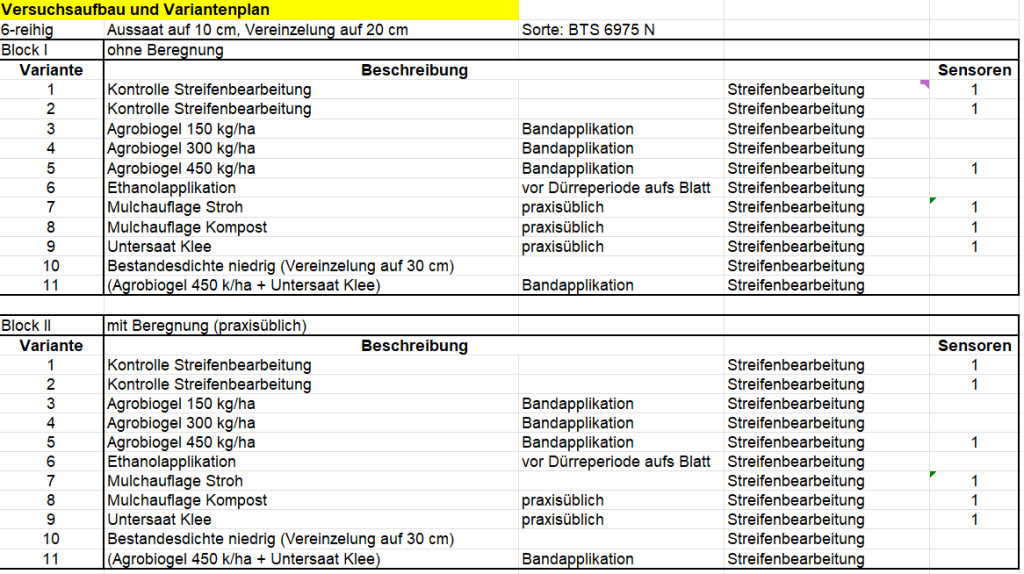

Um das Hydrogel optimal in der Zuckerrübenproduktion einzusetzen, sollen acker- und pflanzenbaulichen Experten (ARGE NORD, Zuckerrübenanbauerverbände , Nordzucker AG) das Agrobiogel in unterschiedlichen Konzentrationen und mit unterschiedlichen Ausbringungskonzepten prüfen. Im Rahmen dieses Projektes sollen bereits erprobte Anbaumaßnahmen, wie reduzierte Bestandesdichten, Schlitzsaat und Verdunstungsschutz durch Strohausbringung mit der Anwendung des Hydrogels kombiniert werden, um ein möglichst wassersparendes Produktionssystem zu etablieren. Um den tatsächlichen Erfolg der einzelnen Versuchsfaktoren nicht nur indirekt vom Ertrag und der Qualität abzuleiten, sondern die tatsächlichen Effekte auf den Wasserhaushalt im Boden zu messen, sollen in jeder Versuchsvariante CLIMAVI-Bodensonden (Agvolution GmbH) eingesetzt werden, die neben dem verfügbaren Bodenwasser auch die Bodentemperatur und weitere relevante Parameter erfassen. Hieraus können bestehende KI-Modelle weiterentwickelt werden, um Zuckerrüben-Erträge zu prognostizieren und Beregnungsmaßnahmen in Zeitpunkt und Menge bestmöglich zu terminieren.

Darüber hinaus soll der Erfolg der einzelnen Maßnahmen nicht nur pflanzenbaulich bewertet werden, sondern auch eine ökonomische Betrachtung der Anbauvarianten durchgeführt werden. Hierfür wird die Nordzucker AG nach der Beerntung der Versuchsvarianten durch die ARGE NORD den Ertrag und die Qualität (Zuckergehalt, Melassebildner) der einzelnen Varianten bestimmen. Anhand der qualitätsbasierten Bezahlung der Zuckerrüben wird durch den DNZ die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Varianten anhand der Kosten und Erträge abgewogen.

Europäische Innovationspartnerschaft Agri

Die Förderung unterstützt kooperative Innovationsprojekte, die Impulse für eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und tiergerechte Agrar- und Ernährungswirtschaft setzen. Ziel ist die Förderung von Innovationen und die Verbesserung des Wissensaustausches zwischen Wissenschaft und landwirtschaftlicher Praxis.

Versuchsvarianten 2025

Video zum Projekt